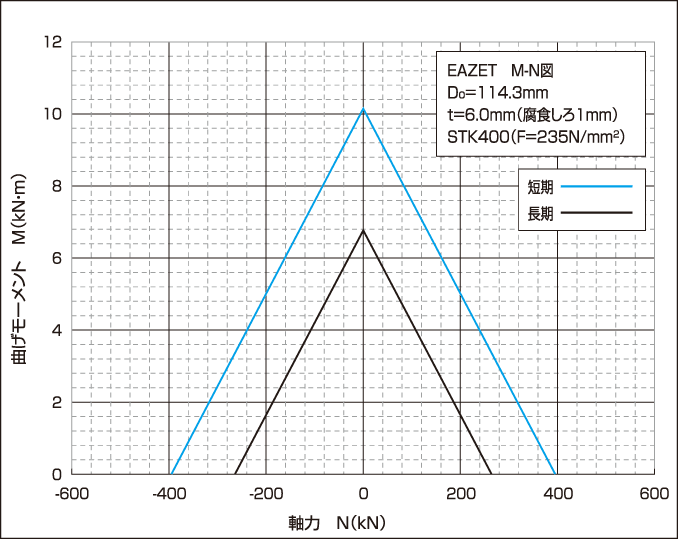

EAZET/EAZET-Ⅱ(水平抵抗力)

杭に作用する水平力について

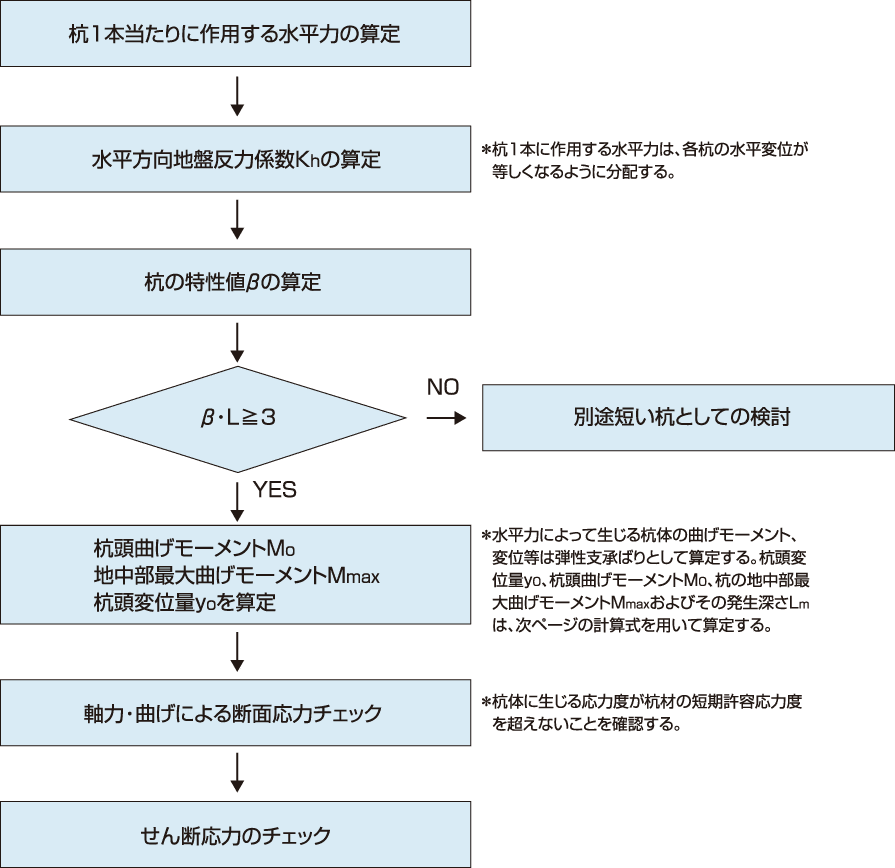

地震時(shí)における水平力の検討フローの一例を示します。

([「地震力に対する建築物の基礎(chǔ)の設(shè)計(jì)指針」日本建築センター]に基づく場(chǎng)合)

- 注意:水平力の検討は、認(rèn)定書(shū)、評(píng)定書(shū)の中で規(guī)定されていませんので、設(shè)計(jì)者の判斷に委ねられております。

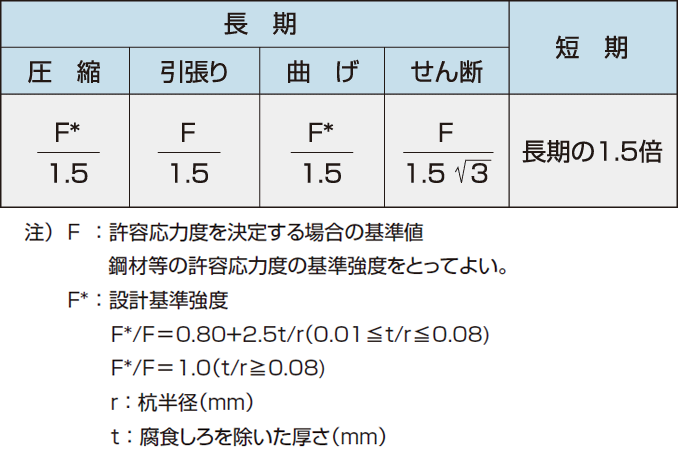

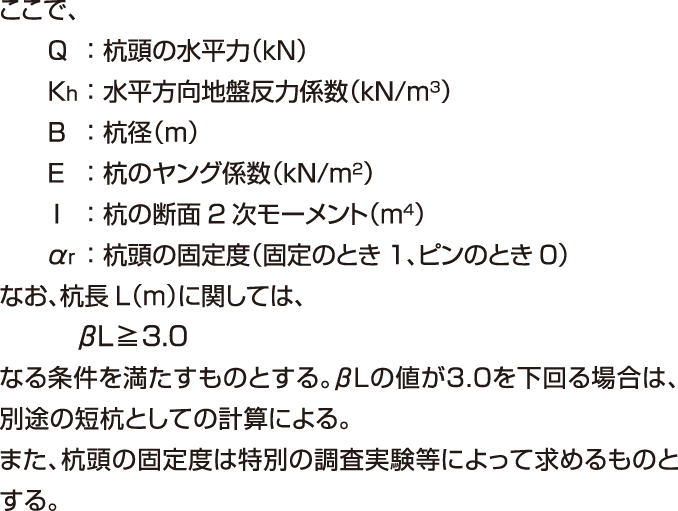

鋼材の許容応力度

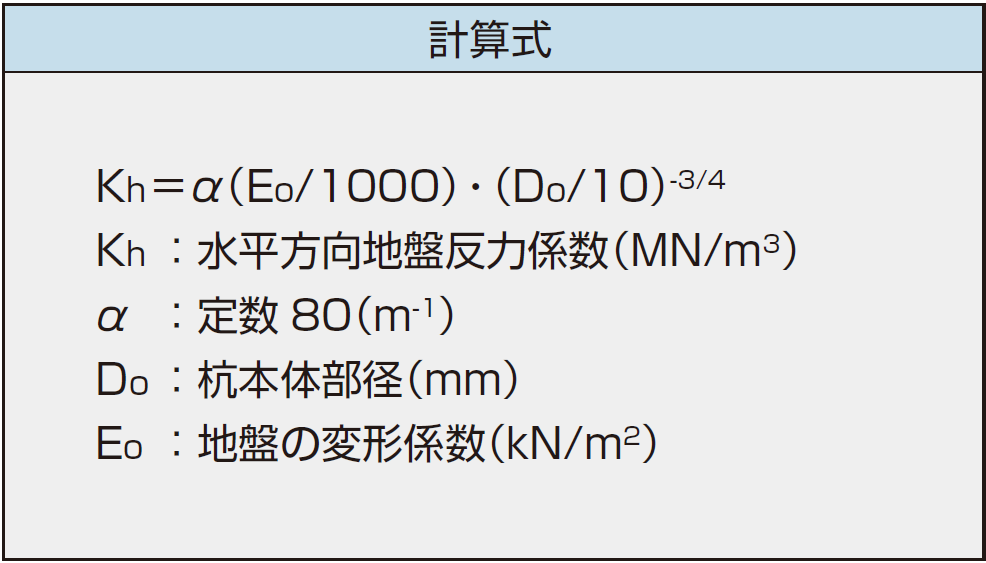

水平方向地盤反力係數(shù)計(jì)算式

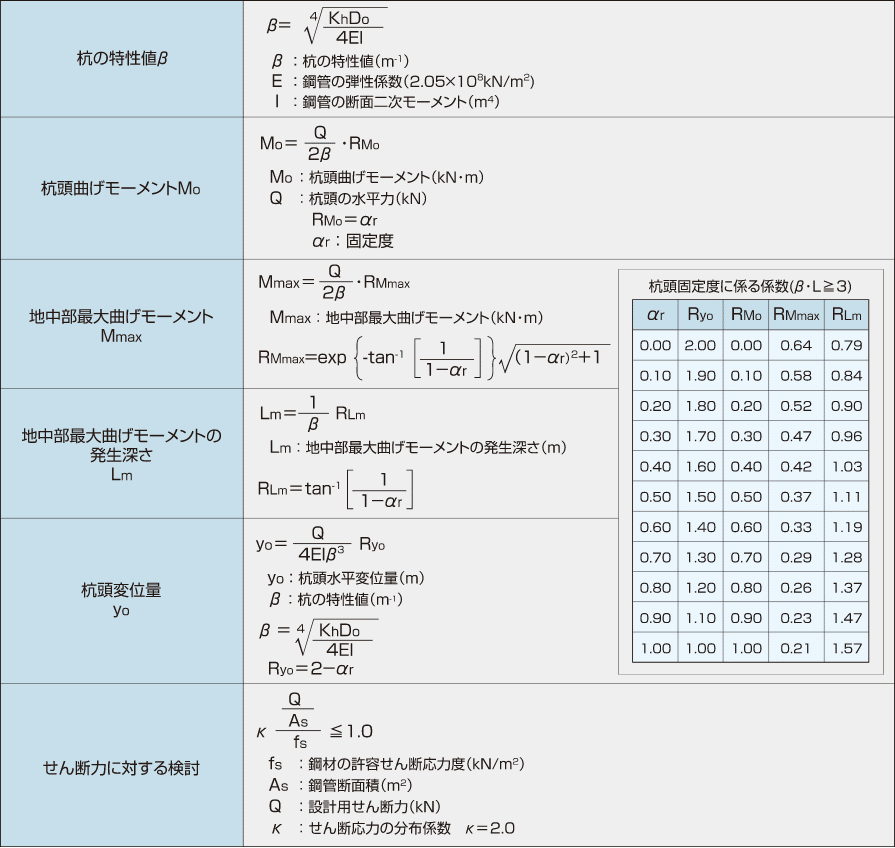

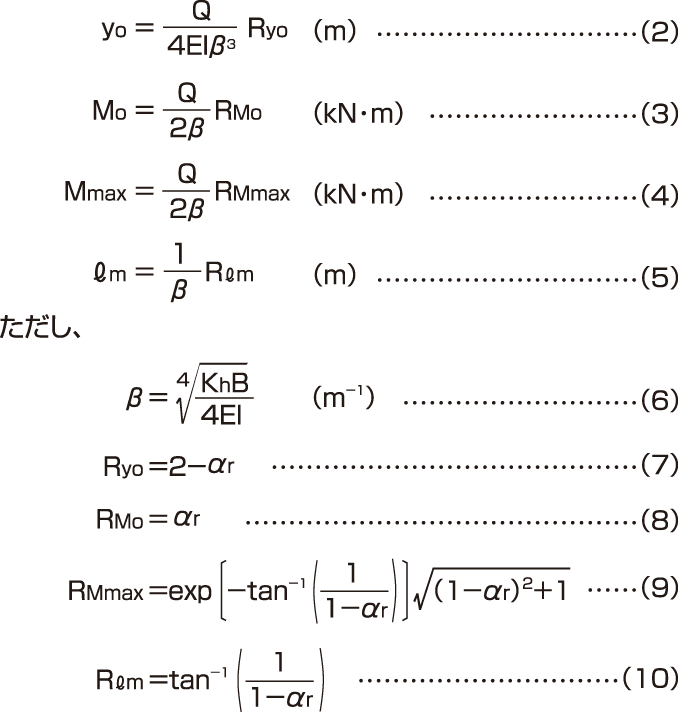

計(jì)算式および説明

地震力について

地震力に対する建築物の基礎(chǔ)の設(shè)計(jì)指針

1章 総則

- (1) 構(gòu)造安全性

-

地震力を受ける建築物の基礎(chǔ)は、上部構(gòu)造と同等もしくはそれ以上の構(gòu)造安全性を保持するように設(shè)計(jì)かつ施工されなければならない。

また、基礎(chǔ)は常に地盤と接している構(gòu)造部分であることを勘案し、液狀化、地すべり、地盤面の沈下等、地震時(shí)に地盤変動(dòng)が生じるおそれのある場(chǎng)合には、これらについての安全性の検討を別途に行い、かつ必要に応じて対策を講ずることとする。 - (2) 適用範(fàn)囲

- 本指針は、上部構(gòu)造において1次設(shè)計(jì)を行う場(chǎng)合の基礎(chǔ)構(gòu)造の検討に適用する。

2章 地震時(shí)設(shè)計(jì)用外力

-

基礎(chǔ)構(gòu)造に対する地震設(shè)計(jì)用外力は、下記のものとする。

- i ) 基礎(chǔ)の直上階の水平せん斷力として求められる水平力。ただし基礎(chǔ)部分等に作用する荷重をこれに加算する。

- ii) 転倒モーメントによる鉛直力を長(zhǎng)期鉛直力に加減算した鉛直力。

3章 直接基礎(chǔ)の設(shè)計(jì)

直接基礎(chǔ)にあっては、2章に規(guī)定される鉛直力と水平力およびそれらの合成外力による接地圧が、地盤の短期許容支持力度を超えないことを確かめなければならない。また、必要に応じて、基礎(chǔ)のすべり出し等を生じないことを確かめなければならない。

4章 杭基礎(chǔ)の設(shè)計(jì)

- (1) 鉛直力に対する検討

- 2章に規(guī)定される鉛直力が、杭の短期許容支持力を超えないこと、更に引抜き力を受ける場(chǎng)合には、杭の短期許容引抜き抵抗力を超えないことを確かめなければならない。

- (2) 水平力に対する検討

-

2章に規(guī)定される水平力を、各杭の杭頭変位が等しくなるように分配し、杭頭に集中力として作用させた場(chǎng)合について検討を行わなければならない。水平力によって生じる杭體の曲げモーメント、変位等は弾性支承ばりとして計(jì)算してよい。通常の場(chǎng)合、水平力による杭頭変位yo、杭頭曲げモーメントMo、杭の地中部最大曲げモーメントMmaxおよびその発生深さ?mは下式によって算定してよい。

- (3) 杭體応力度の検討

- 2章に規(guī)定される設(shè)計(jì)用外力およびそれらの合成外力下で杭體に生じる応力度が、杭材の短期許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

5章 杭材の許容応力度

杭材の許容応力度は、各種杭に応じて以下に示す値とする。

鋼材の許容応力度(N/?)

6章 基礎(chǔ)スラブと杭の接合部等の設(shè)計(jì)

基礎(chǔ)スラブと杭の接合部等については、同一の建築物においては同一の接合方法によることを原則とし、また、2章に規(guī)定される設(shè)計(jì)用外力およびそれらの合成外力を、杭および地盤へ安全に伝える構(gòu)造であること、およびそれぞれ対応する外力條件下で、接合部分各部材の応力度が短期許容応力度を超えないことを確かめなければならない。

7章 地下外壁の設(shè)計(jì)

地下階があることによって、杭への地震時(shí)外力を低減した荷重分に対しては、地下外壁の前面?zhèn)仁軆P抵抗と側(cè)面の摩擦力とで分擔(dān)するものとして、地下外壁の設(shè)計(jì)をしなければならない。

- 財(cái)団法人 日本建築センター発行

- 「地震力に対する建築物の基礎(chǔ)の設(shè)計(jì)指針 付?設(shè)計(jì)例題(平成7年6月)」による