現(xiàn)代日本の斷熱事情

防火性を優(yōu)先し、

斷熱性を失った現(xiàn)在の屋根材

斷熱性を失った現(xiàn)在の屋根材

快適な住まいの追求とともに、

「住まいの斷熱」は進(jìn)化してきました。

「住まいの斷熱」は進(jìn)化してきました。

伝統(tǒng)的な日本の住まいづくりに最初の変化が訪れたのは1948年。都市防災(zāi)を目的とした建築基準(zhǔn)法の制定がきっかけになりました。この建築基準(zhǔn)法の目玉は屋根を不燃材料※1)で葺くことと、外壁を防火構(gòu)造※2)にすること。これによって日本の住まいは長く親しんできた屋根の斷熱性と壁の通気性を失ってしまったのです。次の変化は1979年に訪れました。2度にわたるオイルショック(※3)を経て住宅斷熱の必要性が高まり、省エネ法が制定されました。この法律をもとに省エネ基準(zhǔn)(「昭和55年基準(zhǔn)」)がつくられ、その後住宅金融公庫の融資條件に組み込まれたことで、住宅での斷熱化が普及していきました。

| 1973年 | 第一次オイルショック | 1999年 | 平成11年基準(zhǔn)告示 |

| 1979年 | 第二次オイルショック | 2001年 | 住宅性能表示制度スタート |

| 1979年 | 省エネ法公布 | 2009年 | 住宅トップランナー制度スタート |

| 1980年 | 昭和55年基準(zhǔn)告示 | 2009年 | 住宅エコポイント制度スタート |

| 1989年 | 住宅金融公庫融資で昭和55年基準(zhǔn)義務(wù)化 | 2012年 | 低炭素建築物認(rèn)定制度スタート |

| 1990年 | 灣岸戦爭 | 2013年 | 平成25年基準(zhǔn)告示 |

| 1992年 | 平成4年基準(zhǔn)告示 | 2015年 | 建築物省エネ法公布 |

| 1997年 | 京都會(huì)議開催 | 2016年 | 平成28年基準(zhǔn)告示 |

※1)不燃材料?????通常の火災(zāi)で一定時(shí)間燃えず、有害な変形やガスをださない材料。

※2)防火構(gòu)造?????外壁については通常の火災(zāi)で30分間構(gòu)造耐力上支障のある損傷を生じないこと。また軒裏を含めて室內(nèi)側(cè)が30分間一定溫度以上にならない構(gòu)造。

※3)オイルショック??第一次オイルショックは1973年の第四次中東戦爭、第二次オイルショックは79年のイラン?イラク戦爭をきっかけにおこり、原油価格の高騰を招き、日本ではトイレットペーパーの買い占め騒動(dòng)がおこった。

※2)防火構(gòu)造?????外壁については通常の火災(zāi)で30分間構(gòu)造耐力上支障のある損傷を生じないこと。また軒裏を含めて室內(nèi)側(cè)が30分間一定溫度以上にならない構(gòu)造。

※3)オイルショック??第一次オイルショックは1973年の第四次中東戦爭、第二次オイルショックは79年のイラン?イラク戦爭をきっかけにおこり、原油価格の高騰を招き、日本ではトイレットペーパーの買い占め騒動(dòng)がおこった。

一方でアルミサッシやビニールクロスの普及に伴い、日本の住宅は中途半端な気密性を持つようになりました。ここに十分な結(jié)露対策がないままに斷熱化したことで、「ナミダタケ事件」(※)などの結(jié)露被害が社會(huì)問題となりました。

省エネ法は灣岸戦爭をきっかけに改正され、1992年に告示された「平成4年基準(zhǔn)」では、斷熱性能の強(qiáng)化が図られました。

ナミダタケ事件

1980年、北海道で新築3年目の住宅の床下にナミダタケが発生し、床が腐り落ちるという事件が発生しました。被害は道內(nèi)に拡がり、マスコミでも大きく取り上げられました。ナミダタケはノドタケ科の木材腐朽菌。建物の濕った所に繁殖し、白色から暗褐色になります。発育中は水分を含み、涙のように水滴を出すのでこうよばれます。

1990年代の後半には「地球溫暖化防止」が世界規(guī)模での課題となります。

1997年京都で開催された「第3回気候変動(dòng)?xùn)樈M條約締結(jié)國會(huì)議」で採択された「京都議定書」を背景として、1999年に生まれた「平成11年基準(zhǔn)」では、斷熱性が大幅に強(qiáng)化されました。

1997年京都で開催された「第3回気候変動(dòng)?xùn)樈M條約締結(jié)國會(huì)議」で採択された「京都議定書」を背景として、1999年に生まれた「平成11年基準(zhǔn)」では、斷熱性が大幅に強(qiáng)化されました。

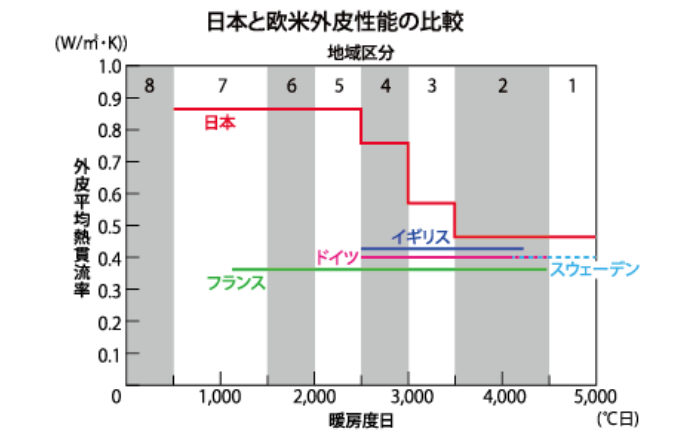

「平成11年基準(zhǔn)」の特徴の1つは、全國を気候條件に応じて市町村ごとにⅠ~Ⅵの地域に分けて基準(zhǔn)値を示したことです。これまでの県ごとの地域分けに比べて、より気象條件に応じた住まいづくりがもとめられるようになりました。また、全地域において気密性能を確保することと、計(jì)畫換気や暖房設(shè)備に関する規(guī)定が追加されました。2001年にスタートした「住宅性能表示制度」でも、溫?zé)岘h(huán)境分野のなかで、この「平成11年基準(zhǔn)」が最高ランク(等級4)に位置づけられ、後に「住宅エコポイント制度」にも適用されました。

2011年3月の東日本大震災(zāi)によって、日本は再び深刻なエネルギー問題に直面します。

翌年7月には國土交通省より「低炭素社會(huì)の実現(xiàn)に向けた國のロードマップ(低炭素社會(huì)に向けた住まいと住まい方の推進(jìn)に関する工程表)」が公表されました。ここでは全ての新築住宅?建築物について、2020年までに省エネ基準(zhǔn)への適合義務(wù)化が建物規(guī)模によって順次導(dǎo)入されることが示されました。

翌年7月には國土交通省より「低炭素社會(huì)の実現(xiàn)に向けた國のロードマップ(低炭素社會(huì)に向けた住まいと住まい方の推進(jìn)に関する工程表)」が公表されました。ここでは全ての新築住宅?建築物について、2020年までに省エネ基準(zhǔn)への適合義務(wù)化が建物規(guī)模によって順次導(dǎo)入されることが示されました。

2013年には「平成25年基準(zhǔn)」が登場、14年ぶりの基準(zhǔn)改正となりました。

これまでの基準(zhǔn)が建物の「外皮」の斷熱性のみを評価していたのに対し、「平成25年基準(zhǔn)」では國際的に使用されている「一次エネルギー消費(fèi)量」を指標(biāo)として、設(shè)備性能を評価。これにより建物全體の省エネ性能を評価できる基準(zhǔn)となりました。

これまでの基準(zhǔn)が建物の「外皮」の斷熱性のみを評価していたのに対し、「平成25年基準(zhǔn)」では國際的に使用されている「一次エネルギー消費(fèi)量」を指標(biāo)として、設(shè)備性能を評価。これにより建物全體の省エネ性能を評価できる基準(zhǔn)となりました。

建築部門のエネルギー消費(fèi)量の増加に対する抜本的な対策強(qiáng)化の観點(diǎn)から、2015年7月、「建築物省エネ法」が新たに公布されました。同法は規(guī)制措置と誘導(dǎo)措置の二つに大きく分かれ、誘導(dǎo)措置が2016年4月1日に、そして規(guī)制措置が2017年4月1日に施行されています。

誘導(dǎo)措置には省エネ性能に関する表示制度や、性能向上計(jì)畫認(rèn)定建築物の容積率特例が含まれています。

規(guī)制措置には2,000m2以上の非住宅の省エネ基準(zhǔn)適合義務(wù)化と300㎡以上の建築物の屆出に加え、「住宅トップランナー制度」が組込まれました。これにより従來の「省エネ法」は2017年3月31日で廃止となりました。省エネ基準(zhǔn)についても「平成25年基準(zhǔn)」を一部見直し、「建築物省エネ法」に基づく「平成28年基準(zhǔn)」が2016年公布されました。

規(guī)制措置には2,000m2以上の非住宅の省エネ基準(zhǔn)適合義務(wù)化と300㎡以上の建築物の屆出に加え、「住宅トップランナー制度」が組込まれました。これにより従來の「省エネ法」は2017年3月31日で廃止となりました。省エネ基準(zhǔn)についても「平成25年基準(zhǔn)」を一部見直し、「建築物省エネ法」に基づく「平成28年基準(zhǔn)」が2016年公布されました。